Unser Vorstandsmitglied Enci Huang absolviert derzeit ein Auslandssemester an der juristischen Fakultät der Peking University in China und erlebt die digitale Transformation des chinesischen Rechtswesens aus nächster Nähe. In dieser Blogreihe berichtet er von seinen Eindrücken und Erfahrungen rund um Recht und Digitalisierung in Fernost. Hier geht es zur ganzen Serie.

Seitdem die Veröffentlichung von DeepSeek-R1 US-amerikanische Tech-Aktien in den freien Fall gestürzt hat, richtet sich auch hierzulande verstärkt der Blick auf Chinas rasante Fortschritte in der KI-Entwicklung. Tatsächlich erlebt das Reich der Mitte bereits seit einigen Jahren einen regelrechten KI-Hype: Von KI-gestütztem Kundensupport bei Banken und Mobilfunkanbietern bis hin zu hyperpersonalisierten Produktempfehlungen auf TikTok (Douyin) – Künstliche Intelligenz ist inzwischen allgegenwärtig im chinesischen Alltag.

Der Trend macht auch vor der Rechtsbranche nicht halt und so kommen KI-Anwendungen inzwischen in nahezu allen Bereichen juristischer Arbeit in China zum Einsatz.

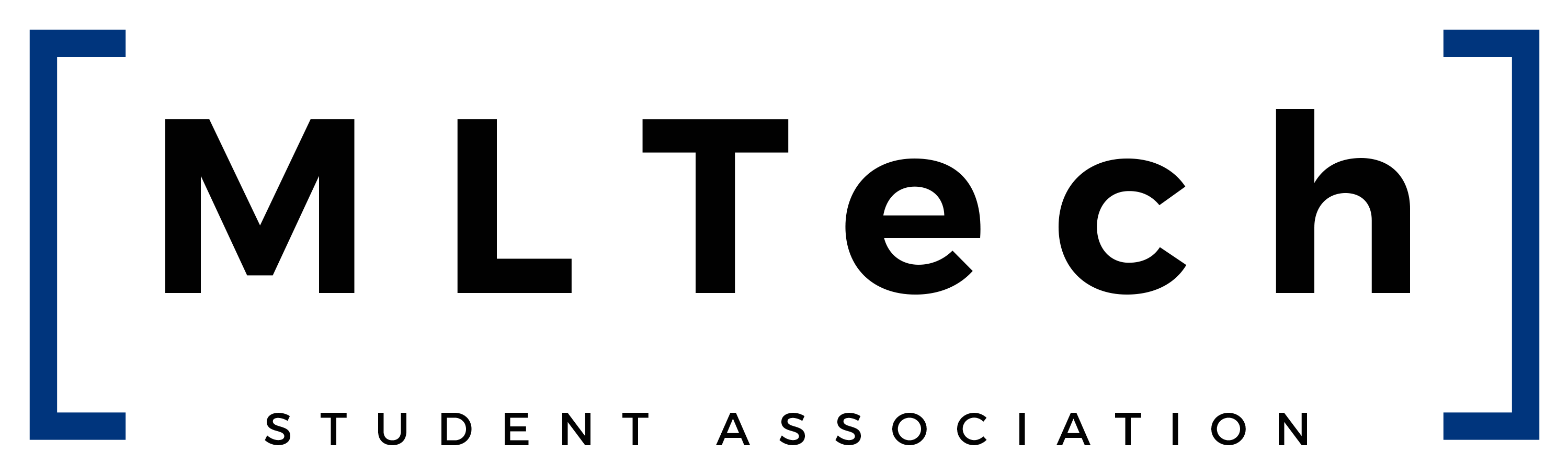

Ein Beispiel dafür ist PKULaw – das chinesische Pendant zu beck-online oder JURIS –, das von der Peking University, einer der ältesten und renommiertesten Universitäten des Landes, betrieben wird. Nutzerinnen und Nutzer können dort inzwischen nicht nur per Stichwort suchen, sondern alternativ auch eine KI-gestützte Kontextsuche verwenden. Die so gefundenen Urteile lassen sich per Mausklick in strukturierte Zusammenfassungen umwandeln – inklusive Visualisierung der Parteienkonstellation, etwa im Fall Hong v. Wang. In der Praxis wirkt diese Funktion allerdings noch ausbaufähig, da juristisch komplexe Sachverhalte mitunter unübersichtlich auf ein Schaubild heruntergebrochen werden.

Abbildung 1

Fallskizze von DeepSeek zu Hong v. Wang et al. (洪某诉王某等房屋买卖合同纠纷案), einem bekannten chinesischen Fall zur Anfechtung eines Immobilienkaufvertrags wegen arglistiger Täuschung. In diesem Fall geht es um eine Vier-Personen Konstellation zwischen Käufer, zwei Verkäufern und einem Immobilienmakler. Der Käufer wollte den Vertrag anfechten, nachdem der Makler ihn nicht über einen Dreifachmord informiert hatte, der sich acht Jahre zuvor in der Immobilie ereignet hatte.

Darüber hinaus existiert eine Plattform, auf der juristische Texte wie Gutachten, Schriftsätze und Verträge gemeinsam mit einem AI-Writing-Assistant verfasst werden können. Die erstellten Schriftsätze lassen sich anschließend sogar in einem virtuellen Moot Court live gegen eine KI erproben – sowohl auf Kläger- als auch auf Beklagtenseite, inklusive anschließendem Urteil.

Abbildung 2

Der virtuelle KI-Moot-Court

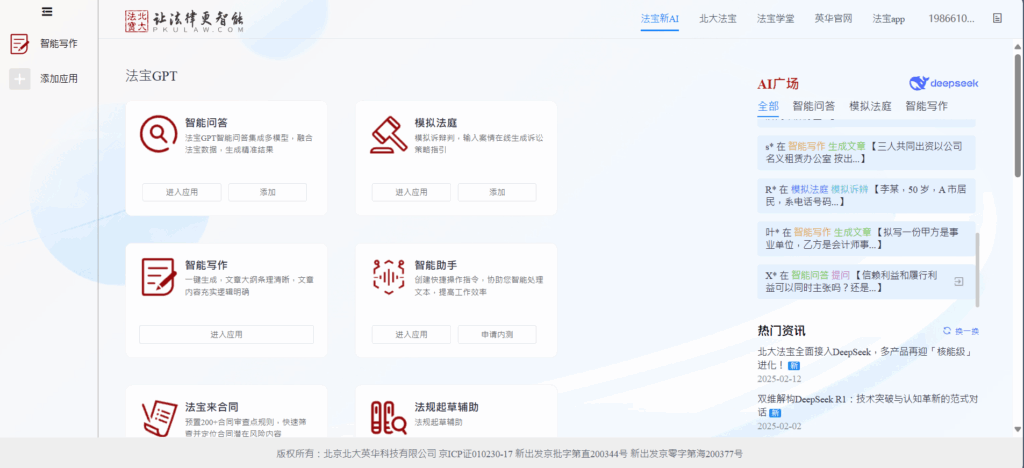

Ergänzt wird das Angebot durch einen Contract Drafting Assistant für Verträge und einen Legislative Drafting Assistant, der bei der Ausarbeitung von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen unterstützt. Zudem steht ein juristischer KI-Chatbot zur Verfügung, der – ähnlich wie ChatGPT – Fragen zu gesetzlichen Regelungen und Gerichtsentscheidungen beantwortet und dabei das schwer verständliche juristische „Fachchinesisch“ in eine für Laien verständliche Sprache übersetzen kann.

Abbildung 3

Der KI-Chat von PKULaw mit 13 Auswahlmöglichkeiten für KI-Modelle

Was zunächst wie eine Sammlung nützlicher Einzelfunktionen erscheint, offenbart sich bei näherer Betrachtung als Teil einer strategischen Gesamtarchitektur. Sämtliche Anwendungen greifen auf eine gemeinsame, umfangreiche Datenbank zu, die Urteile, Gesetzestexte und juristische Fachliteratur umfasst. Je nach eingesetztem Tool können Nutzerinnen und Nutzer zudem zwischen drei und dreizehn unterschiedlichen KI-Modellen wählen – abhängig davon, welches Sprachmodell gerade als besonders „sympathisch“ empfunden wird.

Angesichts der Vielzahl an Funktionen wirkt die Plattform stellenweise beinahe überladen. Doch möglicherweise ist es gerade diese funktionale Dichte, die den Bedürfnissen chinesischer Nutzerinnen und Nutzer besonders entgegenkommt. Man denke etwa an die sogenannten Super-Apps wie WeChat oder Alipay, in denen Messaging, Bezahlen, Online-Shopping und der Kontakt mit Behörden in einem einzigen Interface zusammengeführt sind – typisch chinesische All-in-one-Lösungen, die bewusst auf die Integration statt der Trennung einzelner Anwendungen setzen.

Auch PKULaw, ursprünglich als reine Rechercheplattform konzipiert, entwickelt sich zunehmend zu einer juristischen Super-App, die sämtliche Workflows von der Recherche über das Verfassen juristischer Texte bis hin zur Verhandlungssimulation in einem einzigen System vereint.

Abbildung 4

Die KI-Features von PKULaw. Rechts bei AI广场 („KI-Marktplatz“) werden in Echtzeit die Prompts gelistet, die auf PKULaw eingegeben wurden. Bei der Prompteingabe kann diese Funktion jedoch deaktiviert werden, sodass die Ergebnisse nicht öffentlich angezeigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sensible persönliche Informationen anonymisieren zu lassen, bevor die KI damit arbeitet. Dennoch bleibt die Frage, inwiefern diese Mechanismen ausreichend sind, um die Privatsphäre der Nutzer vollständig zu schützen. Gerade bei KI-Modellen wie DeepSeek, die mit massiven Datenmengen arbeiten und tiefgehende juristische Analysen ermöglichen sollen, könnte der Schutz von personenbezogenen Daten und die Transparenz der Verarbeitung immer noch nicht die notwendige Sicherheit bieten. Ein vollständiges Vertrauen in die Anonymisierung könnte bei der Menge an eingespeisten Daten und der Komplexität der verwendeten Algorithmen problematisch sein.

Ob sich dieses Modell langfristig durchsetzt – vielleicht sogar als Exportmodell zu uns nach Deutschland – bleibt abzuwarten. Der chinesische Name für die Datenbank von PKULaw lautet 法宝 fǎbǎo, was wörtlich so viel bedeutet wie „Rechts-Schatz“. Doch der eigentlich größere juristische Schatz liegt womöglich hierzulande – tief vergraben in den Archiven, Datenbanken und Verlagsbeständen deutscher Rechtsinformationen. Er ist da, doch er wird noch längst nicht so genutzt, wie es möglich wäre.

Einen entscheidenden Impuls müssten wohl die großen juristischen Datenbankanbieter geben, um diesen Schatz zu heben und ihn mithilfe moderner KI-Technologien zugänglich zu machen. Nach Jahrzehnten, in denen die deutsche Rechtsdogmatik in Fernost als Vorbild diente, könnte nun der Moment gekommen sein, den Spieß umzudrehen – und in Fragen der Digitalisierung vom chinesischen Rechtsmarkt zu lernen. In China jedenfalls schreiben inzwischen DeepSeek und vergleichbare Systeme die Klagen wegen culpa in contrahendo.

Mit der jüngsten Beteiligung des C.H. Beck Verlags am Legal-Tech-Startup Xayn beziehungsweise Noxtua deutet sich auch hierzulande eine Entwicklung an.[1] Die Verbindung aus jahrzehntelang aufgebautem juristischem Wissen und leistungsfähiger Künstlicher Intelligenz birgt das Potenzial, den deutschen Rechtsmarkt grundlegend zu verändern.

Vor chinesischen Gerichten spielen elektronische Beweise einer immer größere Rolle in zivilrechtlichen Streitigkeiten. Der nächste Beitrag beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen des chinesischen Beweisrechts für elektronische Beweismittel und welche Rolle Technologien wie Blockchain oder Zeitstempel spielen.

Über den Autor:

Enci Huang (enci.huang@ml-tech.org) ist ehrenamtlich Vorstandsvorsitzender bei MLTech und studiert Rechtswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Über die Redakteure

Luis Hettrich (luis.hettrich@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Chief Editor bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Albert Hans Möller (albert.moeller@ml-tech.org) ist ehrenamtlich als Vorstand bei MLTech tätig und studiert Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Allgemeine Anregungen oder Anfragen zum Blog gerne an: blog@ml-tech.org.